Ein sehr probates Mittel, um den Besserwisser vom Hochstapler zu unterscheiden, ist Demut. Demut lässt sich in seiner lateinischen Variante „humilitas“ auf den Ausdruck für „Erde“ zurückführen und ist Ausdruck unserer Erdung sowie der Akzeptanz der eigenen Fehlbarkeit. Demut dient gleichsam als Lebensfilter, der unsere Erfahrungen weise verarbeitet. Hochmut ist im Vergleich dazu eher ein Schutzschild, das Lebenserfahrungen abprallen lässt, ohne zu Reflexion oder Veränderungen zu führen.

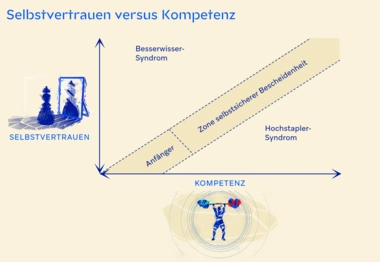

Sehr interessant wird Demut in Kombination mit Selbstvertrauen. Wenn wir grundsätzlich an unsere Fähigkeiten glauben, uns aber bewusst sind, dass wir noch nicht genug Wissen oder die richtigen Werkzeuge haben, um eine Lösung zu finden, spricht Grant von selbstbewusster Demut. Wenn wir Vertrauen in unsere Fähigkeit haben, neue Dinge zu lernen, sind wir selbstbewusst demütig.

Arroganz wirkt Grant zufolge wie eine Ignoranz-Linse: Sie lässt uns blind werden für unsere Schwächen. Demut dagegen ist eine Reflexions-Linse: Sie lässt uns diese Schwächen besser sehen und erkennen. Selbstbewusste Demut wiederum wirkt wie eine Korrektur-Linse: Sie erlaubt uns, unsere Schwächen zu korrigieren.

Die Identität eines erfolgreichen Wissenschaftlers ist in aller Regel von selbstbewusster Demut geprägt. Er ist leidenschaftlich leidenschaftslos. Er überdenkt seine Überzeugungen und Erkenntnisse auf eine positive Weise, weil er keinen Gesichtsverlust fürchtet, sondern dies als Weg zu besseren Ergebnissen akzeptiert.

Jemand, der kein Wissenschaftler ist, aber ähnlich denkt, ist Amazon-Gründer Jeff Bezos. Einer Anekdote zufolge sagte er bei einer Q&A-Session einmal, dass Menschen, die oft Recht haben, Menschen sind, die ihre Meinung häufig ändern. Bezos beschrieb es als vollkommen nachvollziehbar, ja wünschenswert, heute eine Idee zu haben, die der Idee von gestern widerspricht. Konsistenz im Denken sei für ihn keineswegs eine positive Eigenschaft. Im Gegenteil, die smartesten Leute würden ihre Sicht ständig hinterfragen und als temporär begreifen, sie seien immer offen für neue Standpunkte und neue Informationen.

Wer nun versucht, andere zu überzeugen, sollte im Diskurs einige Dinge beachten:

1. Der erste Schritt zu einer „besseren“ Wahrheit besteht darin, dem Gegenüber zu vermitteln, dass Sie aus den richtigen Motiven heraus handeln. Zeigen Sie, dass Sie ein Wissenschaftler und für bessere Argumente stets offen sind.

2. Betonen Sie zuerst die Gemeinsamkeiten, sprich die Punkte, in denen selbst mit den schärfsten Kritikern bereits Einigkeit besteht.

3. Konzentrieren Sie sich auf wenige, dafür aber bessere Argumente. Zu viele Argumente können die eigene Überzeugungskraft erheblich schwächen.

4. Nutzen Sie das Mittel der motivierenden Gesprächsführung. Dies ist ein sehr wirksames Überzeugungsinstrument, bei dem Sie Menschen durch Fragen und Impulse dazu bringen, ihre eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen. Sie können andere nicht von außen motivieren, es sei denn, Sie schaffen es, dass Menschen sich tatsächlich selbst motivieren. Einst in der Suchtarbeit entwickelt, hat sich diese Methode inzwischen auch in anderen Bereichen sehr erfolgreich bewährt.

Motivierende Gesprächsführung beginnt mit einer Haltung der Demut und Neugier. Unsere Aufgabe ist es, die Reflexions-Linse hochzuhalten und die Menschen zu ermächtigen, ihre eigenen Glaubenssätze zu überdenken.

Spannend wird es, wenn wir andere nicht überzeugen können. Dann provozieren wir bei ihnen häufig eine Gegenreaktion, die ihre bisherige Meinung nur noch verstärkt. Das ließ sich beim Thema der COVID-Impfung sehr gut beobachten. Die Impfgegner konnten kaum überzeugt werden. Im Gegenteil, mehr Widerrede erzeugte eine Gegenreaktion, die teils sogar zu einer Radikalisierung führte. In der New York Times beschrieb Adam Grant dies einmal, indem er einen Vergleich zum Immunsystem zog: